Das Pferd im Märchen des Lebens

Aus der Serie «Sprachperlen»

(stu) Hommage an ein feines Essen mit feinen Leuten, feinen Gesprächen und besonders an die Köchin.

Das deutsche HEIMAT ist, als Wort und als Begriff, in keine Sprache direkt zu übersetzen. Auch in der Umschreibung ist das deutsche HEIMAT in der ganzen Tiefe seiner Bedeutung nicht zu erfassen. HEIMAT ist eine mythische und mystische Ikone der deutschen Sprache, die wiederum eine der höchstdifferenzierten und wortschatzreichsten Sprachen weltweit ist und der ein einmaliger Reichtum unterschiedlichster Ausprägungen eigen ist. Unter diesen Dialekten wurde vor noch gar nicht länger Zeit dem Hannoveranischen Dialekt die Ehre zuteil, als Hochsprache auserwählt zu werden. Eine Wahl, die nicht nach Eignung, sondern dem Machtgefälle nach entschieden wurde. In keinem der deutschsprachigen Heimatländern – und dies sind etliche mehr als die Meisten wissen – spricht man üblicherweise die reine Hochsprache. Dies tun allenfalls Personen, die besonders ausgebildet sind, zum Beispiel für den Schauspielerberuf.

Noch um 1800 war die Hochsprache eher Idee als Wirklichkeit. Friedrich Schiller – wiewohl hochberühmter Dichter – war ein gefürchteter Vorleser. Sein Schwäbisch gefärbtes Hochdeutsch konnte ausserhalb Schwabens kaum verstanden werden. Der andere Gigant der deutschen Sprache, nämlich Goethe, sprach im Alltag Sächsisch und auch das Zürcherische bzw. Bernerische Hochdeutsch von Max Frisch bzw. Friedrich Dürrenmatt änderte nichts daran, dass sie beide der Deutschen Sprache Werke geschenkt und diese sich stetig wandelnde Sprache mitgeprägt haben.

DEUTSCH, das eigentlich vom Altgermanischen stolzen THIU DISK abgeleitet ist, was soviel wie RICHTIG REDEN bedeutet, ist ein sehr sehr buntes Universum und für diejenigen, die in dieser Farbigkeit leben, sich ihrer freudig bedienen, ist es ihre HEIMAT. Wer also glaubt, kein richtiges Deutsch sprechen zu können, weil sein Hochdeutsch dialektgefärbt daherkommt, ist nicht richtig informiert und wer sich und sein Deutsch aufzuwerten glaubt, wenn er möglichst viele richtige deutsche Wörter und Begriffe durch Anglizismen ersetzt, ist ein bedauernswerter Dummkopf. Er nimmt sich Identität, Zugehörigkeit und selbstständiges Denken und Fühlen. In einem Wort, er beraubt sich seiner HEIMAT.

Ein weiteres Begriff, der aus dem Deutschen kommt und nur im Deutschen die volle Bedeutungsschwere ausstrahlt, ist das sich von HEIMAT ableitende HEIMWEH. Mit diesem HEIMWEH sind unter den vielen deutschsprachigen Ländern und Gegenden insbesondere wir in der Schweiz gesegnet, obwohl, oder vielleicht gerade weil die Schweiz ja viersprachiges Terrain ist. HEIMWEH war und ist nämlich seit dem 15. Jahrhundert als die SCHWEIZERKRANKEIT bekannt. Viele Jugendliche und junge Männer aus den ärmsten Gegenden der Eidgenossenschaft hatten keine Zukunftsperspektive, ausser sich als Mietsoldat, als Söldner – genannt Reisläufer – in den Dienst des meistbietenden Kriegsunternehmers zu begeben, um in der Fremde ihr Leben zu verdienen, indem sie es auf’s Spiel setzen. Ihre Kampfkraft und unglaubliche Zähigkeit waren legendär, ihre Grausamkeit und Brutalität berüchtigt. In Beidem übertrafen sie sogar die damals ebenfalls als unmenschliche Grobiane verrufenen Deutschen Landsknechte. Überliefert sind beispiellose Scheusslichkeiten dieser gnadenlosen Mietlinge – dass sie ihr Lederzeug mit Leichenfett frisch vom Schlachtfeld pflegten, ist vergleichsweise harmlos – und der Name SCHWEIZER war weit über die Zeit der Renaissance hinaus ein entsprechend entehrendes Schimpfwort in der damaligen Welt Europas. Dass aber ausgerechnet diese üblen Horden fern der Heimat, dem Ort eben wo sie herkamen, über die Massen an Heimweh litten, ist ebenfalls legendär. Noch bis ins frühe 19. Jahrhundert gab es Lieder, die den Schweizer Soldaten zu singen verboten war, da dieses Liedgut geeignet war, die Kämpfer mit unüberwindlichem Heimweh zu infizieren und sie zur Fahnenflucht zu zwingen.

Das Lied der Lieder in dieser Hinsicht, die eigentliche Schweizerhymne überhaupt, das auch heute noch elegisch süss-nostalgische Sehnsucht weckt und zu Tränen rührt, ist jene Moritat um das VRENELI AB EM GUGGISBÄRG. Ihr ärmlicher Geliebter vermeinte seinen reicheren Nebenbuhler im handgreiflichen Streit hingemordet zu haben und floh vor der Strafe in fremde Kriegsdienste. Als er erfährt, dass er damals nicht zum Mörder geworden, kehrt er heim, nur um erfahren zu müssen, dass das VRENELI an gebrochenem Herz gestorben war. Im Refrain wird auch ein rätselhafter SIMELIBÄRG beschworen, ein Umstand mehr, der anzeigt, dass sich in diesem Text mindestens zwei Ebenen überlagern.

Der seltsame Text und die nicht minder merkwürdige Melodie passen ihrer Struktur nach eher ins 15./16. als ins frühe 18. oder wie auch vermutet ins 17. Jahrhundert, in die Hochzeit somit der über 500 Jahre dauernden italienischen Kriege, deren Auswirkungen im Schicksal des modernen Europa immer noch zu spüren sind. In die Zeit also, in der die Eidgenossen das stolze Mailand eroberten und diesen geschichtsträchtigen Stadt-Staat, der unter Diokletian zeitweilig sogar Hauptstadt des Römischen Reiches war, für eine kurze Weile beherrschten. Dies im Übrigen in Konkurrenz mit den Armeen der damaligen Grossmächte, für die der Zankapfel Mailand ein wichtiges Moment im Kampf um die Kaiserkrone bedeutete. Schliesslich konnte der Habsburger Karl V. dieses Machtspiel gegen Franz I. von Frankreich und gegen Heinrich den VIII. von England für sich entscheiden.

Die älteren Ebenen in diesem geistesgeschichtlich phänomenalen Liedtext sind markiert durch die Namen VRENELI und SIMELIBÄRG. Die Verflechtungen in Zeit und Raum der vorchristlichen und christlichen Geistesgeschichte sind hier nur kurz anzumerken:

VRENELI ist ja die Verkürzung von VERONIKA, was wiederum zurück geht auf VERON IKON, was WAHRES BILD bedeutet, womit das Schweisstuch Jesu (sudarium) gemeint ist. Dies im Kontrast zur zugehörigen Frau, deren Herkunft bis mindestens ins 5. Jahrtausend vor Christus zurückverfolgt werden kann, dort vor allem mit ISCHTAR zu verbinden ist, und schliesslich noch weiter zurück in die Zeit, als Gott eine Göttin war.

Die Überreste der GROSSEN GÖTTIN, die das Geheimnis des Lebens kannte und so aus sich selbst, gewissermassen jungfräulich, Leben hervorbringen konnte, sind vielzählig und im wesentlichen in einer christlich kirchlichen und einer neben diesem bestehenden kryptophaganen, also verborgen heidnischen, Verbildlichung zu erkennen.

Da ist die erlaubte kirchliche Form nämlich MARIA als jungfräuliche (sic!) Mutter Gottes und daneben die ins Sagen‑, Legenden- und Märchenreich abgedrängte VUIVRE, DOPPELSCHWÄNZIGE NIXE, VERENA, AUROBOROS, SCHLANGE, DRACHE, HEXE, WEISE ALTE, WEISSE FRAU, und etliche andere mehr, die bisweilen mit Gänse- oder Greifenfüssen dargestellt erscheinen – so wie dies jahrtausendealte Bilder von ISCHTAR schon zeigen.

Allen diesen Wesen, die in christlicher Überstreichung ein Schattendasein fristen, ist eigen, das sie einen Schatz, meist ein Goldschatz, oft in Kugelform gegossen, hüten oder kennen, der tief in einem Berg – Sinnbild des fruchtbaren schwangeren Bauches – verborgen liegt. Die Christianisierung dieses heidnischen lebensspendenden Göttinenbauches erinnert an die christliche Camouflage der GÖTTIN als christliche SANCTA VERONIKA. Der Bauch-Berg nämlich der Schöpfergöttin der Urgeschichte wird zum SIMELIBÄRG, was soviel heisst wie SIMONSBERG. Gemeint ist natürlich SIMON PETRUS, SIMON DER FELS also, jener cholerische Apostel der Evangelien, der, trotz seines Verrates an CHRISTUS, von diesem selbst auserkoren wurde, die Kirche zu tragen: „du PETRUS, der Fels, auf dem ich meine Kirche baue“ sagt JESUS, und meint mit Kirche (ecclesia) ganz einfach die Gemeinschaft der Gläubigen.

Mit diesem eben anskizzierten Wissen, das an die doch auch sehr dunkle Zeit der Christianisierung erinnert, zurück zum SCHWEIZERLIED, dem GUGGISBÄRGER LIED, wie es auch genannt wird. Da schimmern dann zwischen den Zeilen und der Melodie und den Tränen Zusammenhänge auf, die niemals zu ergründen, sondern nur zu erahnen und zu erfühlen sind. Dinge, die wir halt alle irgendwie auch als die unseren erkennen – und die sich letztlich jeglicher Psychoanalyse und jedem archetypischen Verständnis entziehen.

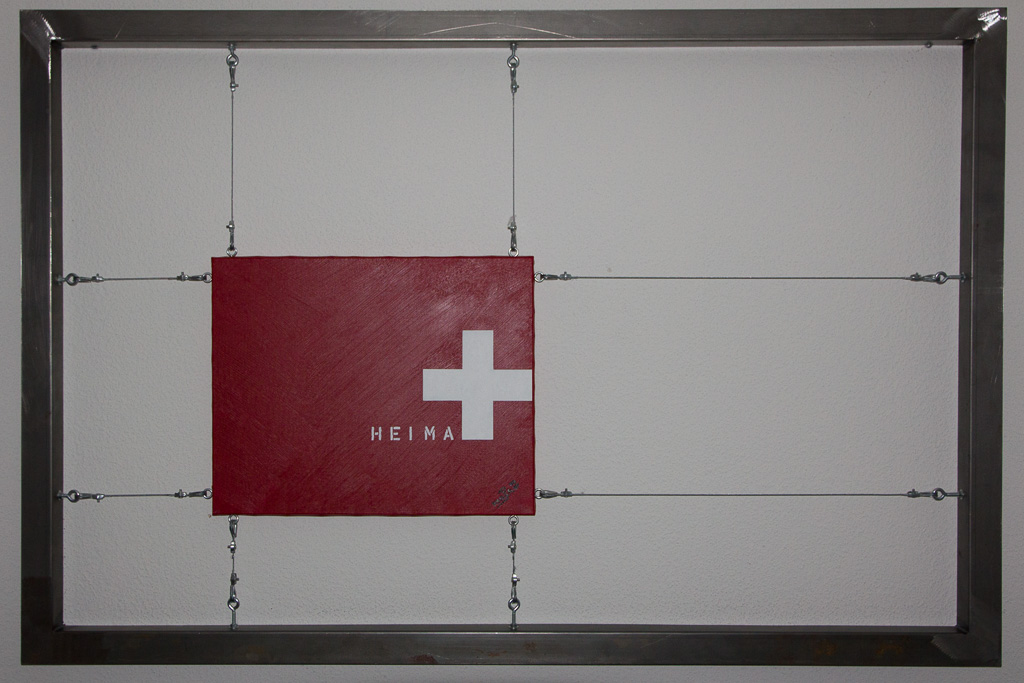

Was hat all dies mit Mara’s Werk Nr15 HEIMAT zu tun? Mit diesem wohl kaum zufällig aus dem Werkraum Rahmenhandlung kommenden Werk, welches HEIMAT – und damit gleichermassen Schutz, Identität und Zwang – eisern UMRAHMT. Mit einem Werk, wo das Schweizerkreuz auf rotem Grund, die HEIMAT eben, im stahlgefalzten Rahmenwerk durch Stahlseile festgezurrt ein Bild gefangener Freiheit bzw. der Idee derselben darzustellen scheint? Mit einem Werk, wo die eigentliche Sichtweise sich allmählich und mit Ernüchterung durchsetzt, dass nämlich nicht die Heimat und was wir damit assoziieren von ominösen Mächten ins Gefängnis gezwungen wird, sondern dass die Heimat und die Ideen derselben das Zwangswerk selbst sind? Mit dieser Darstellung im Weiteren, wo sich die Freiheit ewig Zwang ist und sie sich selbst nur in den Zwang hinein zu überwinden vermag?

Meine Antwort ist im Effekt meiner obigen Ausführungen insofern gegeben, als ich eben nicht der deterministischen Wahrnehmung im Werk HEIMAT entgegentreten muss. Ich ziehe an einem Faden, dessen eines Ende im Begriff HEIMAT gegeben ist, und mein Ziehen erweist diesen Faden als einer eines unendlichen, kosmischen Netzes, das wunderbarer Weise Alles erfasst und verbindet, das gerade darin besteht, dass Jedes Jedem Widerspruch ist.

Die Leser dieser Zeilen sind nicht aufgefordert, möglichst viel Wissen zu äufnen – dies ist schlechterdings Bildungsblödsinn – sondern in Allem und hinter Allem mehr zu vermuten und vor allem sich nicht vor auftuenden Widersprüchen zu drücken, diesen wohltuende Erklärungslügen aufzupfropfen, um das Leben ruhig leidend verschlafen zu können. Offene und stetig suchende Wahrnehmung allein ist das weisse Pferd im schrecklich-schönen Märchen des Lebens. (zum Werk)

Jan 2015, W. Studer